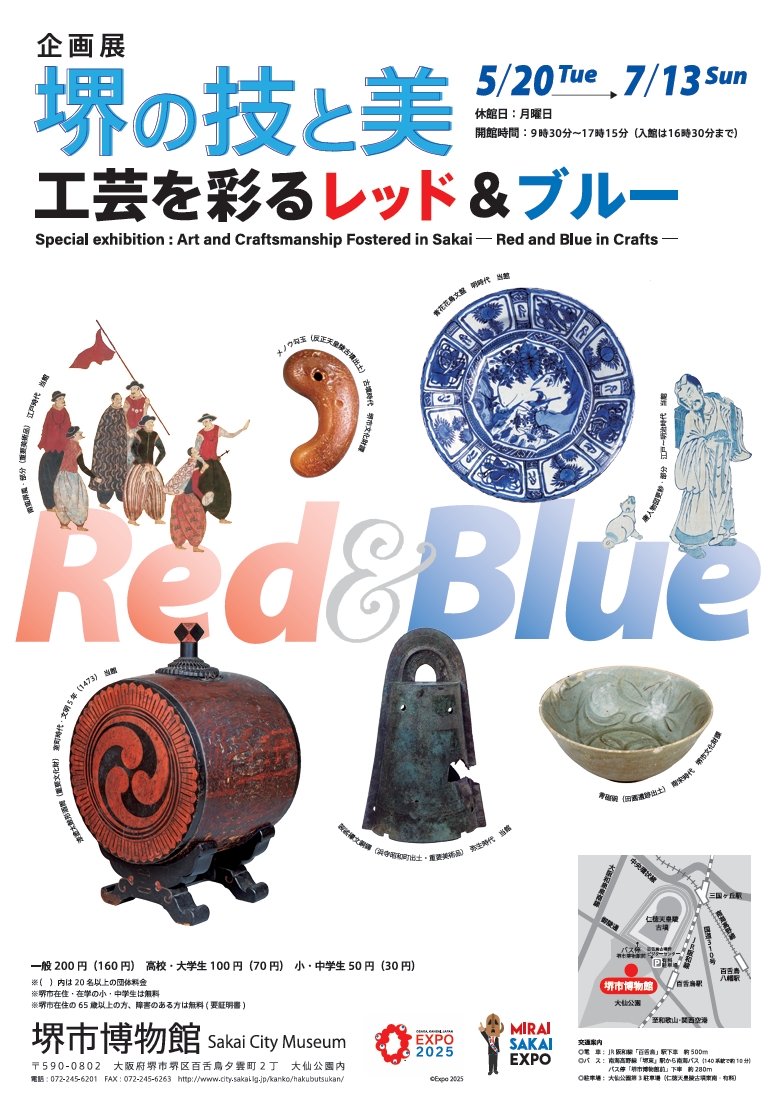

会期

令和7年5月20日(火曜)~7月13日(日曜)

開館時間 午前9時30分~午後5時15分(入館は午後4時30分まで)

休館日 月曜日

観覧料

一般 200円(160円)/高校・大学生 100円(70円)/小・中学生 50円(30円)

※( )内は、20人以上の団体料金

※堺市在住・在学の小中学生は無料

※堺市在住の65歳以上の方、障害のある方は無料(要証明書)

概要

歴史をふりかえると、海沿いに発展した堺のまちでは、国内外から先進的な文化が流入し、モノづくりが活発におこなわれてきました。古代の人びとは土器や埴輪を作り、中近世には職人・商人が集住し、染織や金工などの工芸品を生産・販売しました。それらのなかには、実用にとどまらず、美しい造形を追求したものも数多くあります。

美しい造形の大事な要素として「色」が挙げられます。色はもともと自然の中にあるものですが、自然から色を抽出して人工物を彩るためには、技術と労力が必要です。人びとはいにしえから現在にいたるまで、さまざまな知識と技術、多大な労力、そしてユニークなアイディアによって人工物を着色し、多彩に色を表現してきました。

本展では、生命の根源を表し、大阪・関西万博のイメージカラーでもある赤と青の2色に注目します。とくに工芸品に表された赤と青をとりあげて見てみます。展示件数は約60件です。

主な展示内容

第1章 エネルギーの赤、マジカルな赤

日本では赤系の彩色には、ベンガラ・辰砂(朱)・鉛丹(丹)が顔料として、茜・紅花・蘇芳が染料として用いられました。人びとはより鮮やかな赤を求め、南蛮貿易の時代にはコチニールなどの色材が、幕末・明治時代には化学合成された赤が輸入されました。本章では、古代から近現代までの資料をもとに、さまざまな赤を展示します。

・漆塗太鼓形酒筒 室町時代・文明5年(1493) 当館蔵 【重文】

・南蛮屏風 江戸時代 当館蔵 【重美】

・メノウ勾玉(反正天皇陵古墳出土) 古墳時代 堺市文化財課蔵

・湊焼海老形向付 江戸時代~明治時代 当館蔵

・与謝野晶子歌集『太陽と薔薇』大正10 年(1921) さかい利晶の杜 与謝野晶子記念館蔵

第2章 あいまいな青、憧れの青

青色を人工的に表わすことは容易ではありませんでした。古代・中世の日本の人びとは青い器に憧れ、遠く海外から入手しました。日本で青磁や染付のやきもの、青いガラスなどの生産が可能になったのは江戸時代以降のことです。本章では、歴史のなかで人びとが追い求めてきた青を展示します。

・袈裟襷文銅鐸(浜寺昭和町出土) 弥生時代 当館蔵 【重美】

・袈裟襷文銅鐸(堺市下田遺跡出土) 弥生時代 大阪府教育委員会蔵 【府指定】

・青磁碗(田園遺跡出土) 南宋時代 堺市文化財課蔵

・青花花鳥文盤 中国・明時代 当館蔵

・世界図・日本図屏風 江戸時代 個人蔵 【市指定】

・唐人物図更紗(和更紗) 江戸時代~明治時代 当館蔵

※【重文】=重要文化財 【重美】=重要美術品 【市指定】=堺市指定有形文化財 【府指定】=大阪府指定有形文化財

【重文】漆塗太鼓形酒筒(うるしぬり たいこがた さけづつ)

室町時代・文明5年(1493) 堺市博物館蔵

ユニークな形をした酒筒。

木を削って細工をしたのが「四良次良(しろうじろう)」、漆を塗ったのが「次良五良(しろうごろう)」ということが胴部に彫られた銘文からわかります。

時を経てなお鮮やかな漆の朱色に、職人たちの魂を感じることができる逸品です。

湊焼海老形向付(みなとやき えびがた むこうづけ)

長浜屋吉兵衛作 江戸時代後期~明治時代(19世紀) 堺市博物館蔵

赤い伊勢エビをかたどった食器であり、おめでたい時に使われたものでしょう。

湊焼とは、現在の堺市の西湊町・東湊町(かつての湊村)のあたりで焼かれた陶器の総称。

江戸時代の初め頃、京都から楽焼(らくやき)の陶工たちが移住し、作陶を始めたといわれます。

青花花鳥文盤(せいか かちょうもん ばん)

明時代後期(16世紀~17世紀初) 堺市博物館蔵

白地に青で絵付けをした磁器「青花」は、中国で生まれ、海を渡って日本にもたらされました。

本作は、青が鮮やかに発色した上質の大皿。

本作と似た器が、堺の17世紀初頭の遺跡から出土しています。

唐人物図更紗(とうじんぶつず さらさ)

江戸時代後期~明治時代(19世紀) 堺市博物館蔵

インド製の更紗に真似て、多色染めされた日本製の布を和更紗(わさらさ)と呼びます。

「堺更紗」という言葉もあるように、かつて堺は和更紗の製作・販売をおこなっていたと考えられています。

この和更紗は、ふとん地に用いられたものと思われ、まわりの模様を濃い赤で、中