2024年12月1日、大阪府泉大津市に300ベッドを持つ泉大津急性期メディカルセンターがオープンした。病状が不安定な患者を対象に、高度急性期・急性期の医療を担うこの施設は、泉大津市立病院と社会医療法人生長会・府中病院の急性期機能を集約した公設民営型の病院だ。同時に市立病院は強みを生かして周産期小児医療センターへ、府中病院は地域包括ケアの拠点へとそれぞれ役割を明確化。3病院の連携で市民の医療ニーズに応えていく。収益が見込める医療は民間が担い、自治体は公立病院の使命である不採算医療を行う体制を構築した、泉大津市の病院統合・再編事例を紹介する。

再編対象となった2つの病院や統合新病院などの位置関係(出所:泉大津急性期メディカルセンターのウェブサイト、一部改変)

泉大津市(いずみおおつし)

大阪府南部にあり、埋め立て地を含め市域は14.33km2とコンパクト。JRと私鉄で大阪市まで20分ほどで結ばれている。織物産業が盛んで、近隣地域と併せて毛布は国内生産量の約90%を占める「日本一の毛布の町」。人口は7万2618 人(2025年3月1日現在)

泉大津急性期メディカルセンターは、泉大津市立病院と社会医療法人生長会・府中病院の急性期機能を集約して2024年12月に新設・オープンした病院だ。

同センターは、府中病院と同じ幹線道路沿いに、歩いて5分ほどの距離にある。旧・泉大津市立病院(現・泉大津市立周産期小児医療センター)とも数キロメートルしか離れていない。機能が類似・重複していた両病院の統合・再編が進められたのは、こうした地理的条件が最大の理由だ。

ただし、紹介患者の割合などを要件として診療報酬が加算される地域医療支援病院の認定を、メディカルセンターがそのまま引き継ぐことは認められなかった。府中病院が隣の和泉市にあるためだ。

泉大津市立病院は、1998年に約110億円を投じて新病院を建設したのを契機に経営上の課題を抱えるようになった。患者数は増加し医業収益も増えたものの、借入金の償還が大きな負担となったのだ。経営健全化に取り組み、一時は年に1億3000万円もの純利益を計上するまでになったものの、2004年度に新しい医師臨床研修制度が始まると、多くの病院同様、思うように大学医学部から医師の派遣を受けられなくなった。産婦人科や耳鼻咽喉科、循環器科の医師が退職し、医師不足に陥って経営状態は急激に悪化していった。

その後も、総務省のガイドラインに沿って2度にわたり経営改革プランを策定するなど改善に取り組んできたが、院長をはじめ内科医師6人の一斉退職に見舞われたこともあり、コロナ禍前の2019年度には病床利用率が70%を切ってしまった。医業収支は12億円を超える赤字となり、市からの繰入金も9億2000万円に達していた。コロナ禍になると病床利用率はさらに落ち込み、2020年度以降は3年続けて15億円を超える繰り入れを余儀なくされた。

そこで泉大津市は、2019年12月に「地域医療連携体制強化構想(案)」をとりまとめた。柱は市立病院と府中病院の機能分化・連携強化。パブリックコメントの実施や広報紙への関連記事掲載を通じ、住民の理解を得るように努めてきた。赤字が増えれば市からの繰り入れで解消するという状態から脱し、病院経営を抜本的に立て直して持続可能な医療提供体制を構築しようというのがその狙い。5年かけて実現したわけだ。

新病院の土地も公・民で確保

泉大津市と生長会は、病院再編のための“プラットフォーム”として、2021年6月に地域医療連携推進法人・泉州北部メディカルネットワークを設立、旧市立病院と府中病院が参画した。今回の診療機能の分担と連携強化をはじめ、給食・配食サービスの一元化や生長会から市立病院への在籍出向などを実現してきたという。

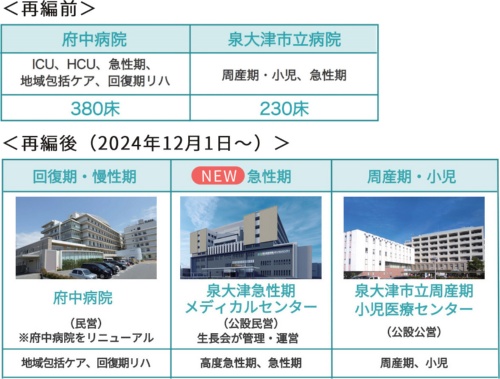

再編前後の各病院の機能は図1の通り。病床機能と対象患者をもとに統合新病院を含む3病院が役割を分担し、連携して市民や近隣住民に安心・安全な医療を提供する。

図1 統合・再編のスキーム

府中病院は2024年12月に80床(地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟各40床)でリニューアルオープンし、2026年4月に167床(地ケア78床、回リハ73床、NASVA病棟16床)に増床の予定。なおNASVA病棟は自動車事故による脳損傷で重度な後遺障害が残り、治療と常時介護が必要な患者を受け入れる、自動車事故対策機構からの委託により運営する病棟(出所:泉大津急性期メディカルセンターのウェブサイト、一部改変)

新設の泉大津急性期メディカルセンターは7階建て300床で、35の診療科・診療部門を持ち、生長会が指定管理者となって高度急性期・急性医療を行う。建物建設や医療機器導入の費用など、約150億円にのぼる事業費は生長会が半分を負担し、残りは泉大津市が一般会計から支出するため、市の病院事業会計には影響しない。土地は、7割が生長会の所有地・借地で、残る3割は市の公園だった場所。「埋め立て地を除けば10km2ほどの狭い市域だから、市の努力だけでは必要な土地の確保が難しい」と泉大津市立周産期小児医療センター事務局長の吉田利通氏は話す。

市立病院を模様替えした周産期小児医療センターは、230床から82床にベッドを減らし公設公営のままで運営する。安心して子どもを産み育てられる環境を提供し続けることこそ、公立病院の果たすべき第一の役割・機能だという考えからだ。約15億円の事業費を投じ、産婦人科病棟をすべて個室にするなど療養環境の向上を図った。

泉大津急性期メディカルセンター院長の竹内一浩氏。前府中病院院長の同氏は、「手術室・血管造影室の充実や心臓血管外科の立ち上げなどで、より高度な急性期医療を行う」と話す

一方府中病院は、380床から167床に規模を縮小して地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟を中心とする施設に。リニューアル工事のため2024年12月は80床でのスタートとなった。

全体では再編前の610床から549床へと1割ベッドを減らしたが、これは泉大津市が所属する泉州2次医療圏(岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町の8市4町)での合意によるものだ。この医療圏の地域医療構想では、2025年に向けて急性期病床などの削減と回復期病床の増加が求められていた。削減した61床のほとんどが急性期病床だ。

メディカルセンター院長の竹内一浩氏(府中病院前院長)は、「似た規模の病院と近接していたから統合・再編に踏み切ったが、地域医療構想にも沿ったいい形の再編になったのではないか。老朽化した府中病院ではやりたくてもできなかった、より高度な急性期医療も展開できる」と意欲を見せる。

救急、がん、災害の3つの医療を柱に

泉大津急性期メディカルセンターの診療の柱は、①救急医療、②がん医療、③災害医療だ。①ではICU(集中治療室)とHCU(高度治療室)を2床ずつ増やしてそれぞれ8床、12床に。SCU(脳卒中集中治療室)も6床新設した。心臓血管外科も新たに立ち上げ、手術室や血管造影室は機能を向上。救急の初療室には感染対応の個室も複数設置した。

②の目玉は最新の治療機器をそろえた放射線治療センター、とりわけ南大阪で初導入となったサイバーナイフだ。体の周りを照射部が自由に動いて放射線を当てるこの機器は、ピンポイントで照射できるため複数の病巣がある患者にも対応可能。治療期間も短縮できる。別に回転しつつ強度を変えた照射ができる放射線治療機器も導入、高精度の照射による体に負担をかけない治療を2台で行う。加えてロボット支援下手術の拡大や14床の外来化学療法室を設けるなど、放射線以外のがん治療も充実させている。

②に関しては、南海トラフ大地震に伴い甚大な被害が想定されるのを踏まえ、免震構造の採用のほか、電気・水道などのライフラインを72時間確保可能にしたり、加速度センサーによる地震感知モニタリングシステムなどを導入したりしている。

「物価高騰の影響で建築費が大幅に増加し、建て替え期を迎えながら計画がストップしている急性期型の病院も少なくない。民間だけで新病院を建設するのが難しい時代になった今、公民連携を活用した当院の事例は、多くの病院の参考になるのではないか」と竹内氏は指摘する。

生長会は医療サービスの対価である診療報酬などの医業収益に加え、泉大津市から指定管理料(年間2億1287万8000円・2025年度予算)も受け取り、それらで医業費用を賄ってメディカルセンターを運営する。その額は国からの交付税措置相当分から、病院事業債の元利償還金を除いたもの。原則として市やその病院事業会計にさらなる負担は生じない。この仕組みなら、泉大津市立病院が抱えていた、赤字が膨らむたびに市が多額の繰り入れをして解消を図る――という課題を解決できる。

メディカルセンターでは、2027年度をめどとする診療関係の数値目標が設定されている(表1)。

表1 泉大津急性期メディカルセンターの数値目標(2027年度をめど)

| 救急搬送受け入れ件数 | 6000件 |

|---|---|

| 手術件数 | 3100件 |

| 在宅復帰率 | 90% |

| クリニカルパス使用率 | 50% |

| 入院患者満足度 | 85% |

| 外来患者満足度 | 80% |

| 紹介率 | 65% |

| 逆紹介率 | 65% |

| 臨床研修医の受け入れ件数 | 6件 |

| 健康・医療相談件数 | 1万9500件 |

(出所:泉大津市病院事業経営強化プラン〔2024年2月〕)

救急搬送受け入れ件数年6000件、手術件数年3100件、在宅復帰率90%などだ。竹内氏は、「府中病院は380床中300床ほどが急性期で、急性期機能の指標である平均在院日数は11~12日だった。メディカルセンターではより急性期機能を高め、平均在院日数は10日を想定している」と話す。

また、市立周産期小児医療センターについては、入院患者満足度(85%)と外来患者満足度(80%)の数値目標を設定している。

妊婦に選ばれる病院へ、療養環境や料金に工夫

泉大津市立病院が、周産期・小児医療への特化に踏み切れた背景には、15年以上前に2次医療圏内で3カ所しかない地域周産期母子医療センターの認定を受けるなど、産婦人科医を継続して派遣してもらえる病院づくりに取り組んできた積み重ねがある。

その頃からNICU(新生児集中治療室)を備えており、再編後も可能な範囲でハイリスク分娩に対応していく考えだ。事務局長の吉田氏は、「少子化の中、不採算の周産期・小児医療で病院を安定軌道に乗せようというのだから、厳しい見通しを立てている。10年計画で赤字解消を目指したい」と話す。

数値目標としては、2027年度に病床利用率を76.3%に回復させることを掲げている。病院事業会計の黒字化は2031年度が目標だ。

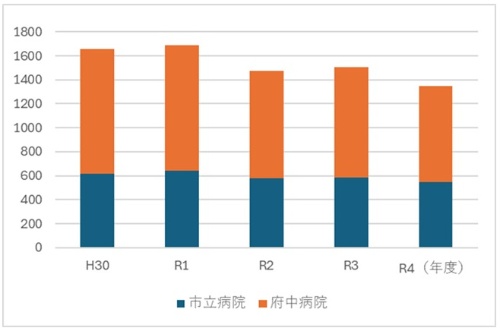

そのためには、まず分娩件数の増加がカギになる。図2に示したのは市立病院と府中病院の分娩件数の推移。市内・市外の妊婦がほぼ半々で、市立病院は毎年市内の出生数を上回る分娩を扱っている。

図2 年度別の分娩件数の推移(単位:件)

(出所:泉大津市病院事業経営強化プランをもとに作成)

しかし、府中病院での分娩はそれ以上に多い。2022年には、市立病院544件に対し府中病院は801件で、約1.5倍の分娩を扱っている。だから統合に伴い廃止された府中病院の産科患者をどれくらい引き継げるかが、分娩件数を増やす上で最初のハードルとなる。吉田氏は「年に1500~1600件扱えれば申し分ないが、まずは年1000件を達成したい」と話す。

そこで、産婦人科病棟の全床個室化という戦略を採ることにしたという。建物をリニューアルし、1日6600円(消費税込み)の有料個室を20室、無料個室を24室設けた。有料個室は無料個室より面積を広くしたうえ、シャワーを取り付けて差別化を図った。

分娩件数を増やすために、産婦人科病棟はすべて個室にした。税込み1日6600円

また「里帰り出産」などの妊婦の受け入れを増やす目的で、これまで5万円ほど高く設定していた市外の妊婦の分娩料金を引き下げて、市内の妊婦と均一の料金とした。さらに小児病棟の改装にも取り掛かっている。「昨年12月以降、分娩予約が増えてきている。2024年度は通年で700件前後、10年ほど前の水準に回復しそうだ。次の目標はかつての実績である年800件。到達できれば1000件も見えてくる」と吉田氏は手ごたえを感じ始めている。

並行して、分娩の増加が医師の負担増加につながらないように、適切な人員の確保、労働時間の短縮、他職種とのワークシェア/シフトなど、「医師の働き方方改革」にも積極的に取り組んでいくという。

泉大津急性期メディカルセンターも、冬場のオープンという点を割り引いても救急患者の受け入れは予想を上回る状況だ。「ICUやCCUに入室する患者の重症度は統合前よりも高い。岸和田市や高石市の患者も増えてきたし、手術件数も2024年より伸びている。地域の期待の大きさを実感している」(管理部部長補佐の奥村峰和氏)。昨年夏ごろから地域連携部門が多方面に働きかけていたことに加え、泉大津市が広報誌を活用して新病院の開業を地域にアピールしてくれたことも奏功している、と奥村氏はみている。

急性期医療を民間に任せることには、議会や市民からの抵抗もなくはなかった。有力な民間病院がいくつもある大阪ならではのこの取り組みは、果たして成果を上げることができるのか。そして2028年度まで旧市立病院時代の借入金の償還が続く中、不採算医療に特化した周産期小児医療センターは、病院事業会計の健全化に貢献できるのか――。泉大津の病院統合・再編の今後を見守っていきたい。