10 月を迎え、大正10年創業の泉佐野市唯一の酒蔵・北庄司酒造店で、今年も本格的な新酒造りがはじまりました。この蔵では、わずか4人の職人が伝統の手仕事と現代の醸造技術を組み合わせた製法で、104 年にわたる地域の歴史を守り繋いでいます。

今回は、酒造りの核となる蒸米~麹造り(製麹)の工程を見学させていただきました。

職人の“聖域”とも言われる「麹室(こうじむろ)」も、4 代目蔵主・北庄司 知之さんのご厚意で、特別に入らせていただきました。

(取材日:2025年10月16日)

*入室時には、衛生面を考慮し、ヘアキャップの着用と手指消毒を行いました。

普通酒から大吟醸へ 移りゆく蔵の仕事

実りの秋の収穫にはじまり、春の兆しが見える頃まで、酒造りの季節は続きます。

比較的気温の高い時期に普通酒を仕込み、厳寒の 1 月に入ると、低温でじっくりと発酵させる大吟醸など、季節の深まりとともに酒造りの内容も変化します。 日本酒の 8 割が食用米を使用すると言われる中、この蔵では、全量「酒米」を使用しています。

日本酒の品質に欠かせない酒米は、粒が大きく、中心のデンプン質(心白)が大きいのが特徴です。食用米と比べて背が高く、稲穂の先に実が集中するため、強風で倒れやすく、栽培には高度な技術が求められます。

このため、酒米はもともと高価なうえ、食用米の価格高騰の影響も受け、老舗酒蔵は厳しい状況に直面しています。 それでも、雑味の少ない高品質な日本酒を造るには、酒米の使用が欠かせないと北庄司さんは話します。

この蔵では、「酒米の王様」として名高い山田錦を中心に、五百万石や雄町といった厳選された酒米を使用し、「純粋で綺麗な味わいのお酒」を追求しています。

手間から生まれる清らかな一滴

わたしたちは日々の暮らしの中で、瓶に入ったお酒を当たり前のように手に取りますが、その裏側では、想像を絶するほど多くの工程と繊細な作業が繰り広げられています。精米した米を洗い、蒸し、麹を育て、発酵を管理し…

気が遠くなるような手間があってこそ、あの清らかな一滴が生まれるのです。

日本酒の味わいを決める重要な要素が「精米歩合」です。これは、米の表面を削って残った割合を示すもので、数字が小さいほど米が磨かれ、雑味の少ない洗練された味わいになります。

- 大吟醸:精米歩合50%以下 華やかでフルーティーな香りと繊細な味わい。

- 吟醸酒:精米歩合60%以下 すっきりとした上品な香り。

- 純米酒:規定なし 米本来の旨味やコクが豊かでふくよかな味わい。

北庄司酒造店での酒造りは、酒の種類にあわせて精米された米を、丁寧に洗う洗米からはじまります。 年内いっぱいは、比較的低価格帯の普通酒を仕込むため、今日は精米歩合65%の米を使います。

ちなみに蔵が誇る地酒「大吟醸 荘の郷」は、米を極限まで磨き上げた精米歩合35%の山田錦を使用した一級品です。

酒造りにも温暖化の影が

取材日の朝は、米を蒸す工程からはじまりました。

10 月とはいえ、蒸し暑さが残るうえに雨模様の今日は、米の扱いに細心の注意が払われます。 温暖化の影響で硬くなった米は、浸漬時間(精米した米を水に浸ける時間)を長くする必要があり、そのことが作業の難しさに直結していると職人は話します。たとえば、蒸し上った米を適温まで冷ます放冷(ほうれい)の工程では、単に冷ますだけでなく、米の水分を適度に蒸発させ、「外硬内軟」(表面は硬く、中は柔らかい)という 理想的な状態に仕上げる職人の手技が求められます。

水分を多く含んだ米は冷めにくく、素手でほぐしていた職人たちからは「熱い、熱い」という声が漏れ聞こえました。たとえ熟練の造り手であっても自然のわずかな変化に絶えず神経を研ぎ澄ませていることが、痛いほど伝わってきます。

温暖化による水温の上昇も、米の雑菌繁殖リスクを高めています。そのため、洗米や蒸米の工程に冷水器で冷やした水を使うなど、昨今の気温上昇は伝統的な酒造りの現場にも深刻な影響を与えていました。

米麹造り、リズミカルに動く4人の手

米が適温になったら「麹室(こうじむろ)」へ運び込み、いよいよ米麹造りです。 製麹(せいきく)は、お酒の味わいを決める、最も重要で繊細な工程です。 お酒の「心臓」を作る作業とも例えられ、心臓が止まれば命が絶たれるように、良い麹ができなければ、良い酒は造れません。

蒸し米を一塊にして布で優しく包み、しばらく放置します。これは、“引き込み”と いう工程で、このように布で包んで山積みにしておくことで、米全体の温度を均一にし、急激な温度低下を防ぎます。

衛生管理と温度・湿度調整が徹底された、まるで「手術室」のような麹室に驚きま した。

その設備は、精密な作業に挑む職人のこだわりを象徴しています。

蒸し米を均等な厚みになるように広げたあと、4 人の職人の手がリズミカルに動き出します。米を広げたり、積み替えたりさせながら、目標の32 度まで冷ましていきます。

素人目には規則性のない手の動きに見えますが、その極意は「米を潰さないように混ぜる」ことだといいます。米粒の形を均等に保つことで、麹菌がすべての米粒の表面に付着し、ムラのない発育を促します。

職人たちは、その年の米が持つわずかな水分量、硬さ、吸水性の違いを、瞬時に見極め、手のひらの感触で調整しているのです。

米が適温になった頃、杜氏の手によって、麹菌の胞子が振りかけられました。

杜氏による一連の動作を、離れた場所で静かに見守る職人たち。その様子は、張りつめた空気の中で神聖な儀式が執り行われているようでした。 ここからは、麹菌の胞子が米全体に付着するよう、さらに揉み混ぜていきます。

「重い…」と職人たちは口々に言葉を発します。温暖化の影響で硬くなった米は、 麹造りの現場にも影響を与えていました。

浸漬時間の長さが、米を重くしているのです。しかし、米が溶けなければ、酒粕が増え、少量のアルコールしかできません。

大量に酒粕が出てしまった昨年の失敗を教訓に、最適な浸漬時間を模索する日々が続いています。

種付けを終えた米を布で包み、団子状にして保温します。2日目に、切り返し(塊をほぐす)を行い、米を2つの箱に分けて麹菌の増殖を促します。3日目に麹室から出し、乾燥・冷却をして製麹を完了させます。

種付けを終えた米を布で包み、団子状にして保温します。2日目に、切り返し(塊をほぐす)を行い、米を2つの箱に分けて麹菌の増殖を促します。3日目に麹室から出し、乾燥・冷却をして製麹を完了させます。

栗のような優しい甘さで、まるでポン菓子のような味わいです!

この自然な甘みは、米麹が十分に酵素を作り出し、お米のデンプンをブドウ糖に変えた証です。

乾燥・冷却後の米麹は、すのこへ移して冷蔵庫で数日間寝かせ、糖化力を調整してから酒造りに使用します。

米麹が完成し、序章を締めくくると、工程は酒母(しゅぼ)造りへと移ります。ここでは酵母を大量に育て、その酒母をもとに麹と蒸し米を加え醪(もろみ)を仕込みま す。この醪を約一カ月かけてじっくりと発酵・熟成させることで、ようやく日本酒が完成するのです。

***

ここから先の工程は、有料でご見学いただけます。詳細は、北庄司酒造店 公式ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。

量より質へ 酒蔵一新

日本遺産に認定された日根荘の地で、104年の歴史を紡ぐ「北庄司酒造店」。

かつては菊正宗への原酒の大量販売(おけ売り)も行っていましたが、大きな転機が二つ訪れます。一つは、1995 年の阪神・淡路大震災です。この震災で多くの木造酒蔵が被災したことを機に、古くから続いていたおけ売り制度が撤廃。多くの蔵が自社製造へと転換する中、同蔵も「量より質」へと大きく舵を切り、手間をかけた高品質な酒造りへとシフトチェンジしました。

そして、ちょうど同じ頃、関西国際空港の建設が進められていました。空港建設の過程で、土地の一部(三分の一)を公に買い取っていただくことになり、その資金を得て、高品質な酒造りに必要な最新の設備投資を行うことができたのです。

歴史の波と震災、そして地域の大きな変化を乗り越え、北庄司酒造店は新たな酒造りの時代へと踏み出しました。

泉佐野市以南では、全盛期に7蔵あった酒蔵が今ではわずか2蔵に。100年以上の歴史をもつ北庄司酒造店は、この地域に残る唯一の酒蔵となりました。

その背景には、若者の酒離れや飲酒規制の強化に加え、多様な酒類の登場により、消費者の選択肢が増えたことなどがあります。

『伝統×革新』 酒造りもシステマチックに

元整備士という異色の経歴を持つ 4 代目蔵主。今回の取材で特に印象的だったのは、老舗酒蔵が、経験や勘に頼る伝統的な手法だけでなく、データを活用したハイブリ ッド醸造を実践していたことです。

たとえば、酒の品質を左右する醪を育てる工程では、熟練の職人が培ってきた従来 の「勘所」に加え、濾液(ろえき)の成分を細かく数値化して管理していました。

これにより、伝統の技に科学的な裏付けが加わり、より緻密で安定した酒造りを実現しています。

「職人が 1 人欠けたら酒造りができないなんて、そんな状況では話にならないですからね」

そんな北庄司さんの言葉から、わずか4人という少人数体制で104年の伝統を守る重みと、蔵の永続に対する揺るぎない決意を感じました。

地域とのつながりを大切に

老舗でありながら地域に開かれた姿勢も北庄司酒造店の大きな魅力です。

蔵の一角にある「蔵Moto Cafe」(土・日・祝 11時から16時 営業)では、淹れたてのコーヒーや軽食を楽しめるほか、直売所を兼ねたテイスティングコーナーで、こだわりの日本酒を試飲・購入できます。

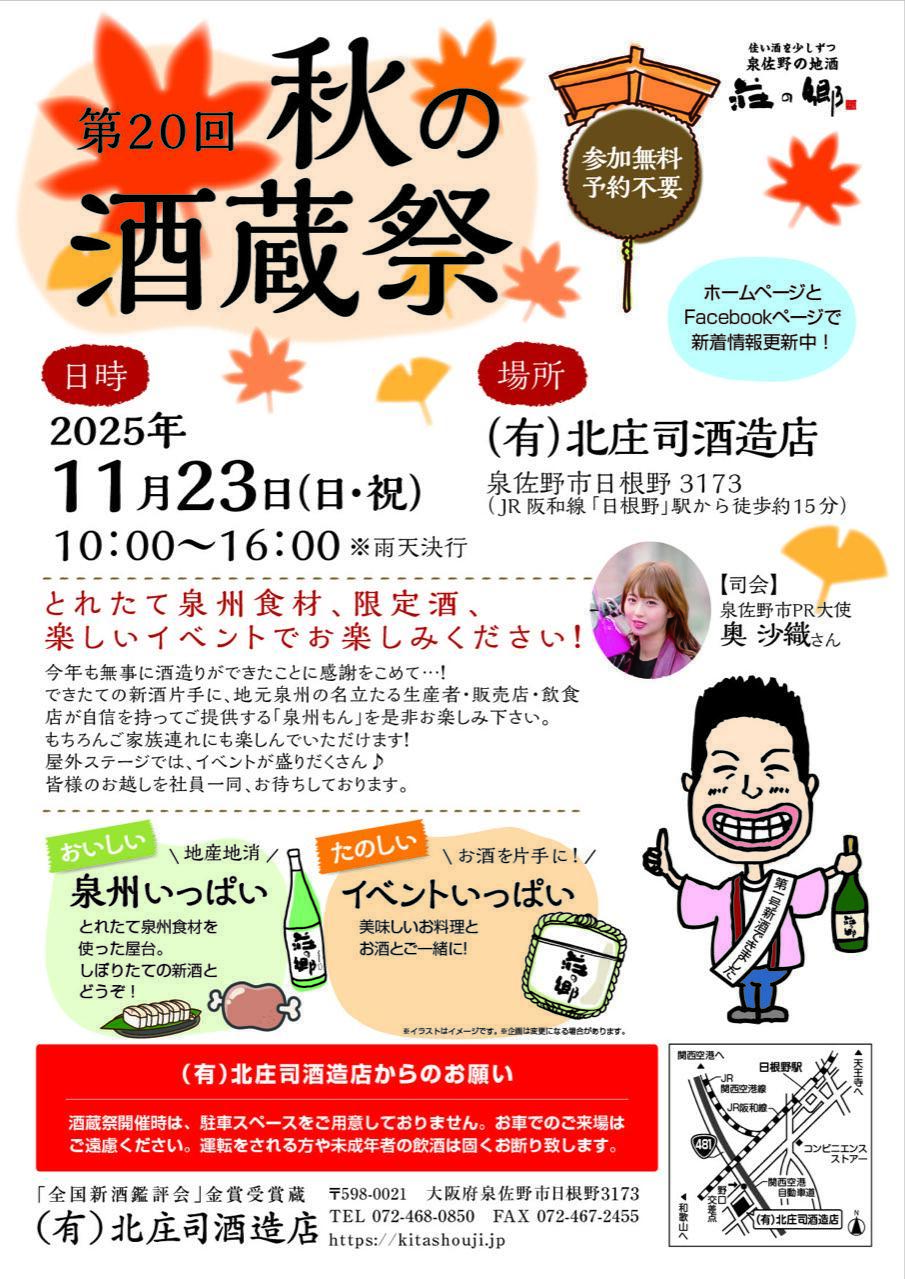

また、毎年春と秋に開催される「酒蔵祭」は、多くの人々で賑わい、地域との強いつながりを大切にする蔵の想いを体現しています。

そこで、後日あらためて訪問し、日本酒のテイスティングをさせて頂きました。

北庄司さんに、初心者でも飲みやすいおススメの日本酒をセレクトしていただきま した。

実は、わたし、これまで日本酒は酔いやすいイメージや、かしこまった場でいただくものという印象があり、日々の暮らしの中で気軽に楽しむ機会がありませんでした。ところが北庄司さんがセレクトしたお酒は、北庄司酒造店が提唱する「佳い酒 を少しずつ」という理念を体現する、日本酒の概念を覆すラインナップ。

「大吟醸 荘の郷」は、まるでボジョレヌーボーのようなフレッシュさ。「これが日本酒?!」と驚くほど華やかな吟醸香とジューシーな味わいは、スイーツのような高級ワインを思わせます。「辛口純米酒 大阪産山田錦」は、北庄司さんの「辛味を前面に出さない」という哲学の通り、辛口の概念を覆すコクと軽やかさを極めた新感覚の味わいです。そして、「特別純米酒 大阪産山田錦」は、仕込みの温度を下げて長期低温発酵させた特別な造り方のお酒。

こちらも甘くやさしく深い味がします。

どのお酒も喉ごしがよく、蔵元の想いが伝わる、繊細なやさしいお酒でした。

地酒の「大吟醸 荘の郷」は、地元のスーパーなどでも入手可能です。「辛口純米酒 大阪産山田錦」と「特別純米酒 大阪産山田錦」は、特約店である飲食店や酒屋さんでもお買い求めいただけます。

日本酒の試飲は、カフェ営業日は有料(200円~)ですが、平日は無料です。

104 年の歴史を誇る老舗酒蔵で、豊富な銘柄を飲み比べながら、自分だけの一本を探す楽しみは格別です。

地域の財産という誇り

4 代目蔵主の北庄司 知之さん。北庄司酒造店は、新酒の品質を評価する権威あるコンテスト「全国新酒鑑評会」で、2 年連続(令和 5 年と令和 6 年)で金賞を受賞するなど、その高い醸造技術は、広く認められています

酒蔵の家系に生まれ、蔵の周りを遊び場にしていたという北庄司さん。 4 代目として蔵を継承した14年前、この街に残る酒蔵は北庄司酒造店ただ一軒でし た。

「事業継承に迷いはありませんでした。全国的に酒蔵が減る中、この伝統と、“街 で唯一の酒蔵”という誇りを守りたかった。北庄司酒造店は、今はもう地域の財産なんです」

地域の地酒蔵は、その土地の食、風土、そして人々の想いを映し出す鏡のような存在です。

長い歴史の中で、時代と共に進化を続けながら、わずか 4 人の職人でひたむきに守り継ぐ物語が、この蔵にはあります。

なによりも地酒である「大吟醸 荘の郷」が、どこまでも甘くやさしく、情熱的な味わいだったことが、今回の取材の最大の収穫です。

その印象は、まさに泉州人そのものだから。

お酒は二十歳になってから~未成年の飲酒は法律で禁じられています~

【基本情報】

店名:北庄司酒造店

公式ホームページ(外部リンク)

住所:泉佐野市日根野3173

(Googleマップ参照)

Tel:072-468-0850

[蔵元直売所] 地酒の購入・試飲

平日 8:00~17:00 /

土・日・祝 10:00~16:00

[蔵Moto Cafe] カフェメニューの提供

土・日・祝 10:00~16:00

駐車場:あり

取材協力 北庄司酒造店 4代目蔵主

北庄司 知之 様

*記事内容は取材当時のものです。